我省正探索“生态产业化”“产业生态化”的绿色高质量发展道路

酷夏,暑热难耐,在牯牛降国家级自然保护区,安徽檀泉硒饮品有限公司的生产车间里,一瓶瓶清凉的富硒山泉水在生产线上流动,富含硒、锶、钙等多种人体所需矿物质的饮品不仅畅销长三角及周边地区,还出口到乌兹别克斯坦,让世界尝到安徽的生态味道。

23个省域复刻推广“新安江模式”

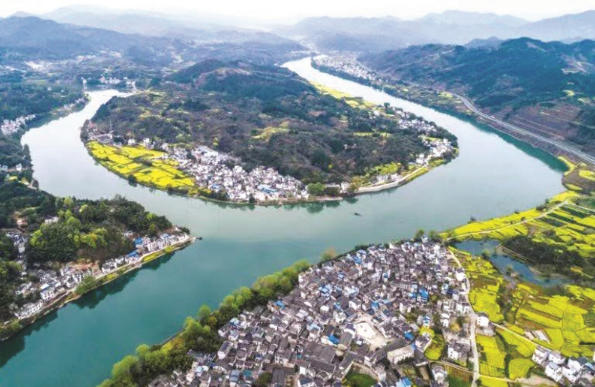

2012年起,皖浙两省探索出全国首个跨省流域生态保护补偿机制的“新安江模式”,两省共同出资注入生态补偿资金池,按照“谁受益谁补偿,谁保护谁受偿”原则,年度水质达到考核标准,补偿资金给上游的安徽,未达标准则给下游的浙江。试点期间,黄山市累计退耕还林36万亩,森林覆盖率由77.4%提高到82.9%,“万亩林海”涵养出“一江清水”。

治山理水、显山露水,皖浙两省走出一条经济发展和生态文明水平提高相辅相成、相得益彰的路子。目前,“新安江模式”从单一的资金补偿向资金、产业、技术、人才多元补偿模式升级,在全国29个流域、23个省域复刻推广。

近年来,安徽践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区,高质量发展底色不断厚植,以年均4.1%的能源消费增速,支撑了年均7.3%的经济增长。

200余只“鸟类大熊猫”在合肥定居

夏莲绽放,万鸟齐飞,夏日傍晚的黄陂湖,美不胜收。

黄陂湖位于庐江县,为合肥市仅次于巢湖的第二大湖泊。2017年至2023年,合肥市先后批准黄陂湖流域水环境综合治理工程、生态保护修复工程,包括退养还湖、环湖岸线治理、圩堤改造及县河治理工程、湖区基底改造、植被生境恢复、动物培育湿地科普宣教、湿地管护及实施效果生态本底调查等。

“退渔、退建、退耕还湖”35000余亩,湖区水域面积不断恢复,生物多样性也显著提升。

如今的黄陂湖,水清岸绿,百草丰茂。据生物多样性调查监测团队统计,2023年度黄陂湖湿地维管植物共记录306种,全年调查共发现鸟类10目49科157种。

近几年,我省以生态文明示范建设为引领,指导各地因地制宜构筑多渠道“两山”转化路径,探索“生态产业化”“产业生态化”的绿色高质量发展道路,发展生态农业、生态旅游,打造生态品牌,延伸上下游产业链,提升产业绿色化水平,推动经济绿色高质量发展。

来源:安徽商报 元新闻记者 汪漪 实习生 王焱丽 熊思语 左诗晗

推荐阅读:

微信扫码登报

微信扫码登报